微信扫码

微信扫码

热线电话

热线电话

021-34679378

凯发app平台

上海市闵行区顾戴路2337号维璟中心G座19楼DEF1室

y999@188.com

来源:中指研究院

人口规模和人口质量决定了城市经济发展潜力以及住房需求的空间,而人口的流动、迁移受到城市经济实力、产业活力以及教育等配套资源水平的影响。就业机会多、资源配套完善的城市,对人口的吸引力更强。

当前,我国产业转型升级仍处在攻坚期,党的二十大报告指出“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”,同时将高质量发展的重要性提升到了前所未有的高度,明确提出“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务”。

建设现代化产业体系,是推动高质量发展的重要着力点。其中,新一代信息技术、人工智能、生物技术、新能源等新兴产业成为了我国产业发展中新的增长引擎。在新的发展格局下,加快构建现代化产业体系、加快传统产业和中小企业数字化转型,或将助力优势地区迎来新的发展机遇。

01

广州、杭州等城市受疫情影响增速较低,GDP规模排名下降

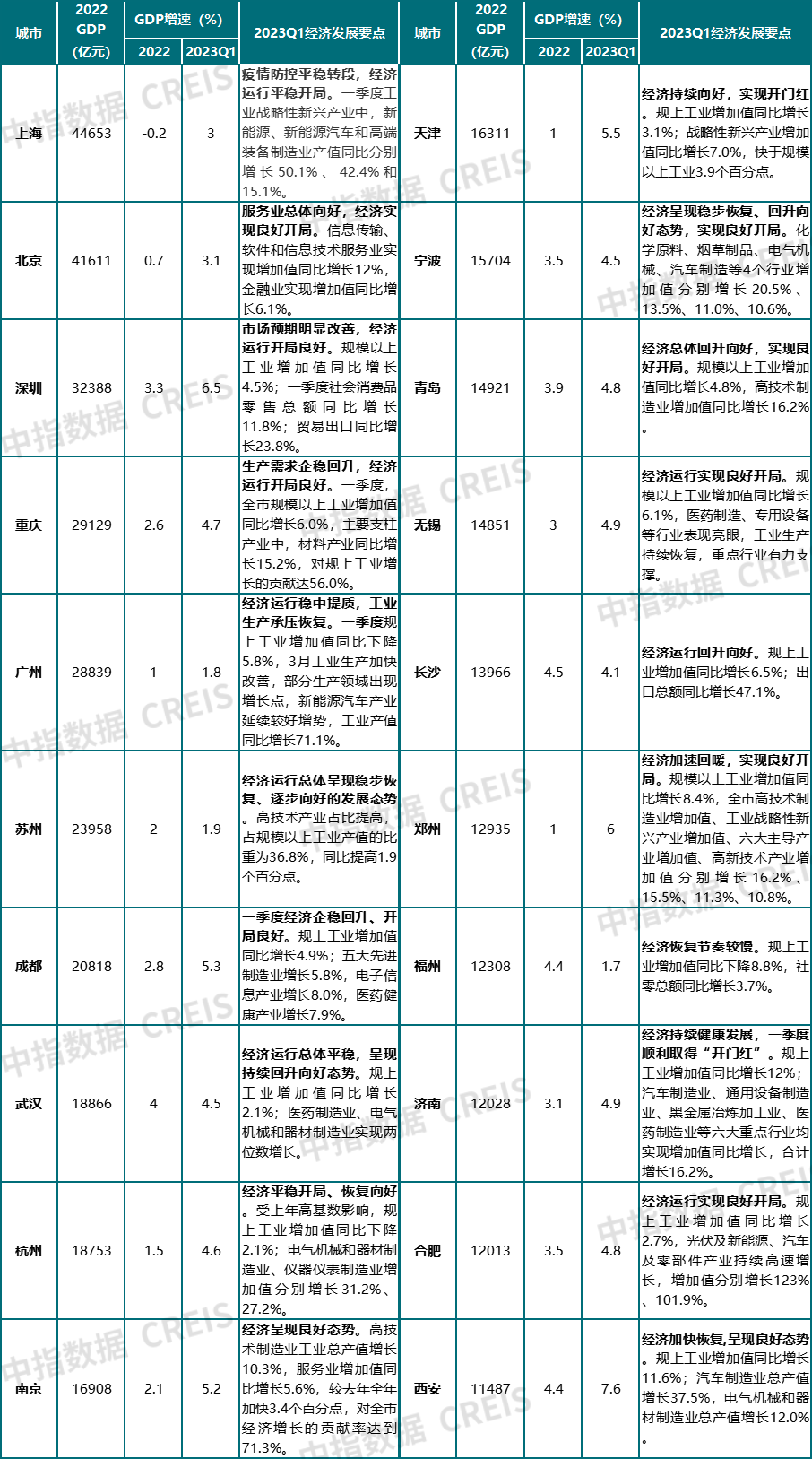

图:2022年各城市GDP及增速

2022年,我国GDP万亿城市数量与上年一致,仍为24个。

2022年,我国共有110个城市经济总量在3000亿元以上,较2021年增加5个;其中,24个城市GDP超万亿,数量与2021年持平,经济总量占全国的比重为38.0%,较2021年小幅下降。

具体来看,上海、北京、深圳经济总量保持前三位;广州受疫情等多重因素影响,2022年GDP仅增长1%,位列全国第5,被重庆超越,这两个城市GDP均在2.9万亿左右;武汉疫情后经济逐渐恢复,GDP再度超过杭州,位列全国第8,武汉、杭州GDP均近1.9万亿;东莞受疫情及外部订单减少等超预期因素影响,名次较2021年下降2位,但仍保持在万亿GDP之上。另外,2022年常州、烟台GDP均达9500亿元以上,即将迈上万亿台阶。

从增速来看,2022年全国多数城市受疫情冲击,经济增速出现明显回落,仅个别城市增速超10%。

2022年,我国经济面临的需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力持续演化,全年GDP增速为3%。城市层面,受疫情影响,多数城市GDP增速较2021年出现回落,其中,宁德GDP增长10.7%,锂电池新能源、新能源汽车、不锈钢新材料、铜材料四大主导产业快速发展,带动其经济快速增长。

在万亿以上的城市中,部分城市受疫情影响经济增速出现明显放缓,如上海2022年GDP下降0.2%,北京、广州、天津、郑州等城市GDP增幅均在1%左右。2023年初,疫情形势好转叠加防控政策放开,经济运行开局良好,一季度我国GDP增长4.5%,经济呈现恢复态势,其中西安、深圳等城市实现较快增长,增幅均超6%。

但当前国际环境仍较为复杂,世界经济增长趋缓态势明显,不稳定、不确定性因素较多,我国需求不足对经济的制约仍较为明显,经济回升基础尚不稳固。

数据来源:中指研究院综合整理

在2022年疫情冲击后,民营企业投资意愿转弱,民间固定资产投资增速由2022年初的11.4%持续下降至12月的0.9%。进入2023年,民间固定投资增速仍未见好转,1-5月,民间固定资产投资增速转负0.1%,反映出当前民营企业投资再生产意愿尚未出现明显改善。

从工业企业利润来看,当前工业企业盈利能力仍有待修复,盈利能力的不足,拖累民企投资意愿修复。2023年针对民营企业的扶持政策有望持续跟进,若政策端持续发力,民营企业信心或逐渐好转,民营经济活跃的地区,经济发展动能也将进一步强化。

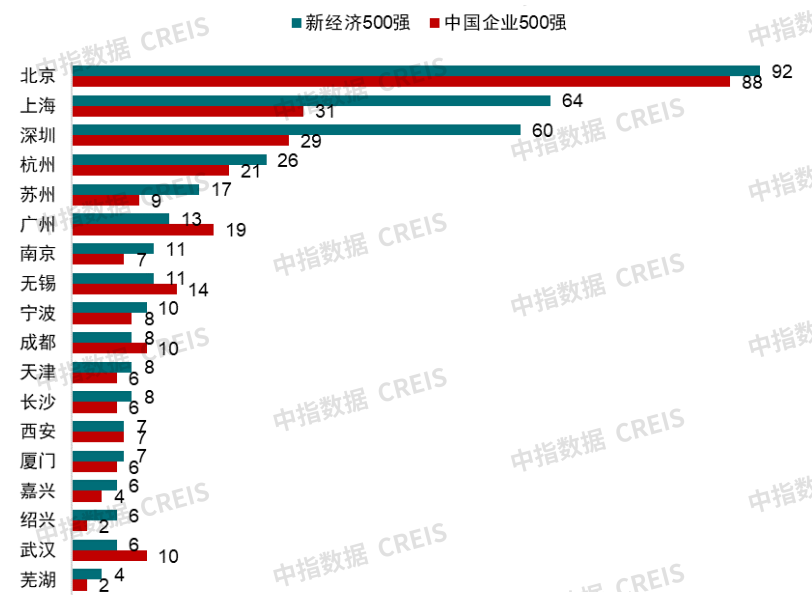

根据中国企业评价协会联合北京大学国家发展研究院和中指研究院发布的“中国新经济企业500强”研究成果,2022年中国新经济500强企业中,民营企业数量为407家,占比超八成,为新经济的创新高地。北上深三城企业数量稳居第一梯队,聚集新经济500强企业最多,合计数量达到216家,比例高达43.2%。

与中国企业500强相比,新经济500强在重点城市分布集中度更加突出,尤其在一线城市,新经济500强数量更多;而中国企业500强的城市分布相对更加均衡。无论是新经济500强,还是中国企业500强,北京企业数量都是遥遥领先,远超其他城市。

数据来源:中国企业评价协会联合,中国企业联合会,中指研究院,中指数据CREIS

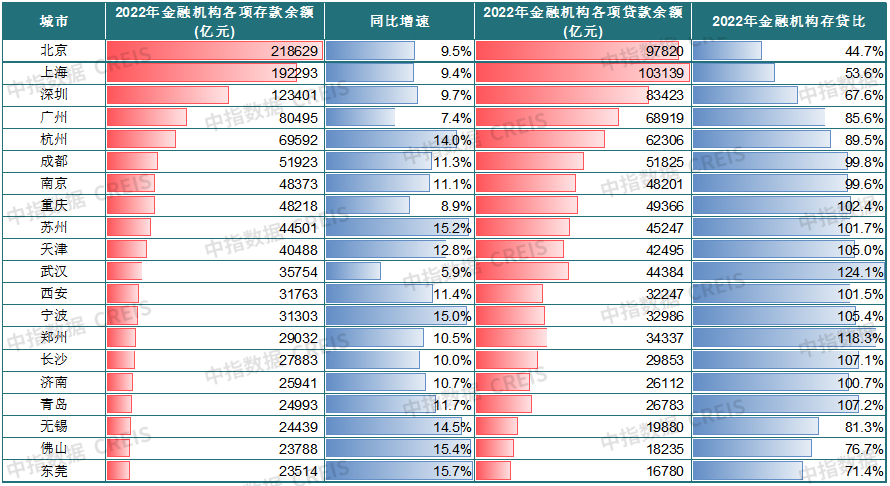

一线和核心二线城市资金吸纳能力强,金融机构存款余额普遍超3万亿元

金融机构各项存款余额代表了城市吸纳资金的能力,城市基本面越好,吸纳资金能力越强。

2022年,金融机构各项存款余额TOP20基本为一线及核心二线城市,其中北京金融机构各项存款余额超21万亿元,居全国首位,集聚资金的能力最强;上海、深圳存款余额也超10万亿元,广州、杭州、成都超5万亿元;三四线城市中佛山、东莞分别位居第19和20位,资金体量亦较大。从增速上看,TOP20城市存款余额增速均较高,超半数城市超10%,其中东莞、佛山、苏州超15%。

从存贷比来看,武汉、郑州等城市,存贷比高于100%,信贷或存在一定过度扩张的风险;成都、南京、杭州等城市,存贷比在75%-100%之间,这些城市居民、企业贷款活动较为频繁,更具活力;而北京、上海、深圳等城市,存贷比低于70%,资金支持城市发展的动能依然较强。

02

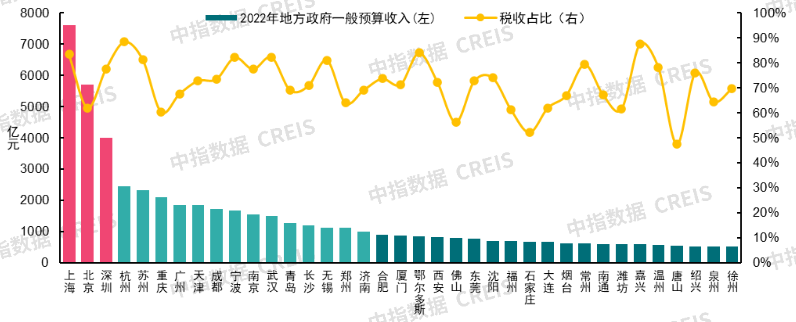

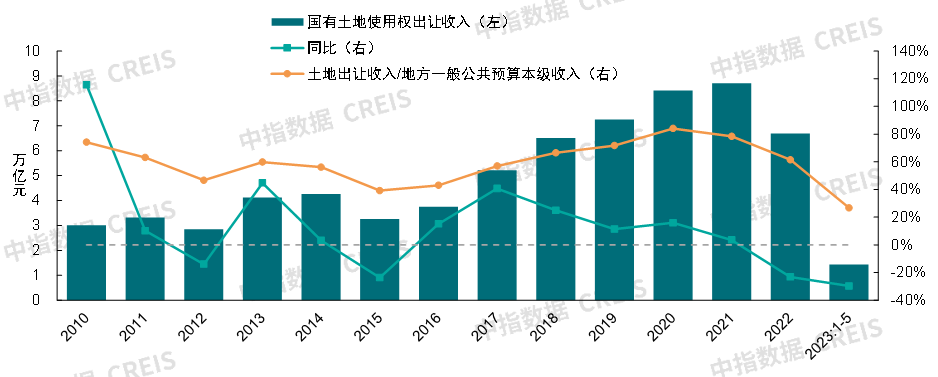

通常,地方一般公共预算收入和政府性基金预算收入是地方政府的主要财源,其中,地方一般公共预算收入是最主要也是最直接反映城市财政实力和产业发展水平的指标。政府性基金预算收入的主要构成项是土地出让收入,而土地出让收入会受到房地产行业周期影响,具有不稳定性,土地出让收入与一般公共预算收入比值越高,表明该地区土地财政依赖度越高,财政收入可能存在的波动性也就越大。

近几年,我国房地产市场下行压力加大,各地卖地收入下降,给地方财政带来较大压力,地方政府债务问题愈加凸显。2023年以来,全国土地出让收入持续缩减,仅部分热点城市土拍情绪回暖,多地卖地收入仍延续下滑态势。

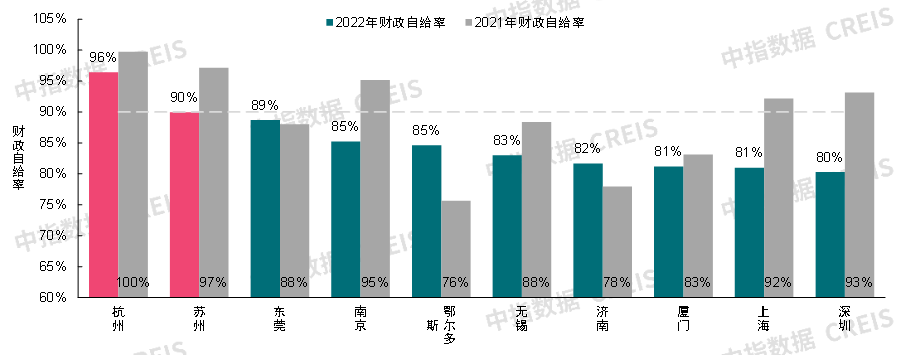

2022年一般公共预算收入破千亿城市为17个,杭州、嘉兴、苏州等长三角城市财政收入质量较高,杭州、苏州、深圳、上海等长三角、珠三角城市财政自给率高

在一般公共预算收入超500亿元的城市中,仅杭州、成都、长沙、合肥、厦门、鄂尔多斯、石家庄、泉州8个城市呈正增长,其余多数城市受疫情、大规模留抵退税等因素影响,出现一定下降。

从财政收入的构成来看,税收占比高反映出地方财政的发展质量高、营商环境较好、财政收支稳健。2022年,为更好支持企业发展,全国范围大力推行减税降费政策,多数城市税收收入较2021年明显下降,其中北京税收收入较2021年减少超1600亿元,税收占一般公共预算收入的比重降至62.1%;杭州、嘉兴税收占一般公共预算收入比例超85%,上海、苏州、宁波、武汉、无锡等城市税收收入占比亦高于80%,财政收入质量较高。

数据来源:财政部

2021年下半年以来,房地产市场持续下行,房企投资拿地趋于谨慎,土地市场明显降温。

根据财政部数据,2023年以来,全国房地产市场呈弱复苏态势,但房企投资意愿及投资能力仍较弱,土地市场也延续低迷态势,1-5月全国土地出让收入共1.4万亿元,同比下降近30%,土地出让收入与地方一般公共预算本级收入的比值降至0.27。土地出让收入的下滑,对地方财政造成较大影响,尤其对于土地财政依赖度较高的城市,地方财政压力明显增大。

在全国房地产市场下行趋势下,房企投资普遍聚集于销售去化有保障的核心一二线城市,2023年1-6月北京、杭州全市各类用地出让金超1000亿元,其中杭州住宅用地出让金达966亿元,位居全国各城市之首,上海、广州、苏州、西安等5个城市各类用地出让金在400-600亿元之间。

地方债务:发达城市地方债余额规模高,但偿债能力同样较强,部分西南地区及东北地区城市偿债压力较大

自2020年疫情冲击以来,扩大有效投资、促进经济平稳运行,增加地方政府专项债发债规模是实施积极财政政策的重要手段,地方政府债务规模持续走高。2023年政府工作报告中再次重申“防范化解地方政府债务风险,优化债务期限结构,降低利息负担,遏制增量、化解存量。”

因此,衡量地方政府债务情况及其偿债能力,也是对城市发展潜力的重要参考标准。其中,负债率、债务率为衡量地方负债水平的常用指标,其中负债率衡量经济规模对债务的承担能力,债务率更多反映地方政府的偿债能力。

部分西南、东北地区城市偿债压力较大,经济较发达的长三角、珠三角城市债务风险较低。

从债务余额上看,全国共27个城市(含直辖市)政府债务余额超2000亿元,除直辖市外,政府债务最高的城市为武汉,政府债务余额达6295亿元,广州、成都两地政府债务余额超4000亿元。

从债务增速来看,30个重点城市中,深圳政府债务增速最高,2022年,深圳在债务风险可控的前提下,加大地方政府债券资金使用力度,拉动投资增长,2022年深圳政府债务余额较2021年末增长超40%,青岛、济南、温州、合肥等城市政府债务余额同比增速也超20%,增长较快。

从负债率来看,经济发达的城市虽债务规模较大,但普遍负债率较低,如深圳、苏州负债率不足10%,北京、上海负债率低于30%;而从债务率来看,部分城市造血能力有限,财政收入相对偏弱,地方债务压力较大,如天津、哈尔滨、大连、长春、昆明,债务率均超300%,其中哈尔滨债务率超900%。

03

新能源汽车产业:出口成为外贸出口新的拉动点,但增长持续性仍面临考验

经过近年来持续发展,2022年,我国新能源汽车产销连续8年保持全球第一,成为全球最大的新能源汽车市场,根据中国汽车工业协会数据,2022年,我国新能源汽车产销分别达到705.8万辆和688.7万辆,同比分别增长96.9%和93.4%。

2021年以来,我国汽车出口增速始终保持较高水平,根据中国汽车工业协会数据,2023年一季度,我国已成为世界第一大汽车出口国,1-5月,汽车出口约175.8万辆,同比增长81.5%;而新能源汽车出口增速则保持更高水平,自2021年来,保持在100%以上,1-5月,新能源汽车出口45.7万辆,同比增长约160%。

数据来源:各地统计局

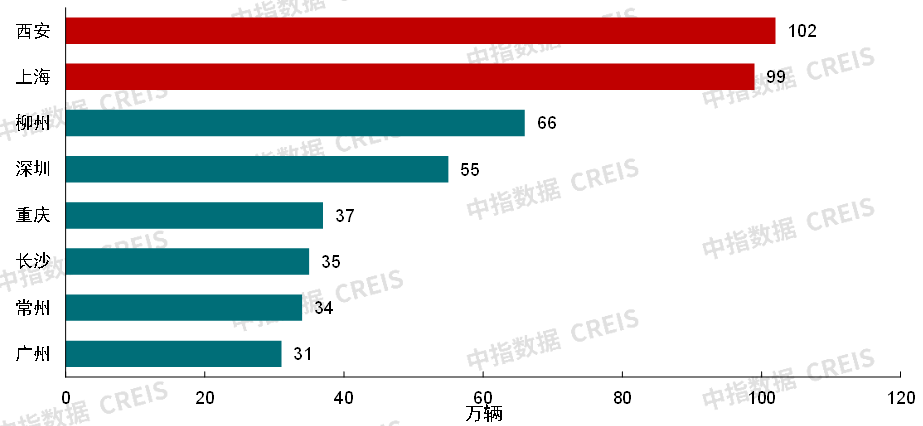

具体城市来看,西安得益于比亚迪的深度布局,2022年西安新能源汽车产量超过上海,成为全国新能源汽车产量第一的城市,总产量达到了101.5万辆,同比增长277.7%;2022年上海新能源汽车产量达99万辆,总生产量保持高位,特斯拉将在上海对超级工厂再度进行扩产,预计扩建后,年产能或进一步提升。同时,特斯拉储能超级工厂于2023年4月落地于上海临港新片区,为上海新能源产业链带来新的发展机遇。

当前,全球汽车行业出现由油转电的历史拐点,提前布局、引入相应企业,将为城市发展带来巨大的发展机会,部分抓住了新能源车风口的城市,比如西安、深圳等城市,新能源汽车产业的发展,为经济增长注入新的动力。

人工智能产业:新一轮产业变革的核心驱动之一,北京、上海、杭州等地将作为试验区率先开展人工智能产业创新发展工作

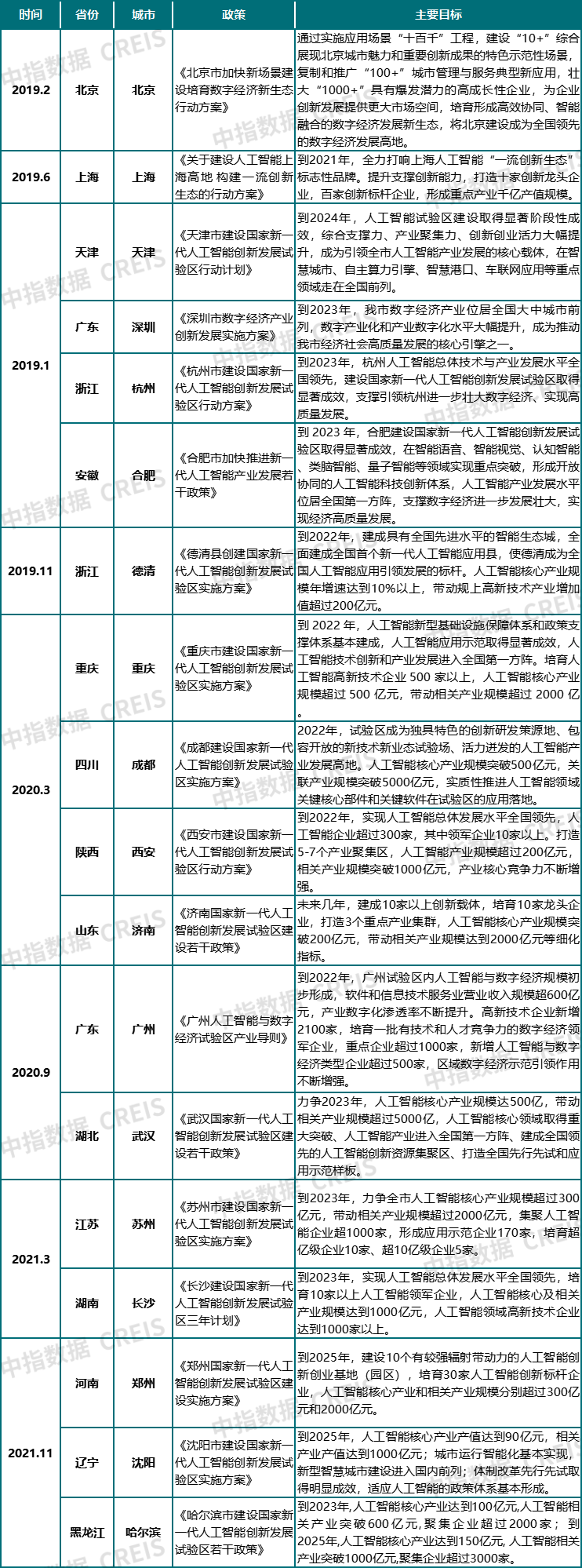

2022年11月30日,OpenAI发布ChatGPT,其超越预期的使用体验及完善的功能,引起市场高度关注,一时间多个互联网企业纷纷推出相关人工智能产品,以人工智能为代表的数字化技术赛道,无疑是当前市场热点之一。2019年以来,先后18个城市获批成为国家新一代人工智能创新发展试验区,在政策、资源等方向获得中央部门的倾斜支持。

同时,在试验区的不断扩容下,中西部地区、东北地区不断有城市入选,如西安、重庆、成都、武汉等城市,在新一轮人工智能产业发展浪潮中,中西部核心城市也有望借此实现城市产业升级。

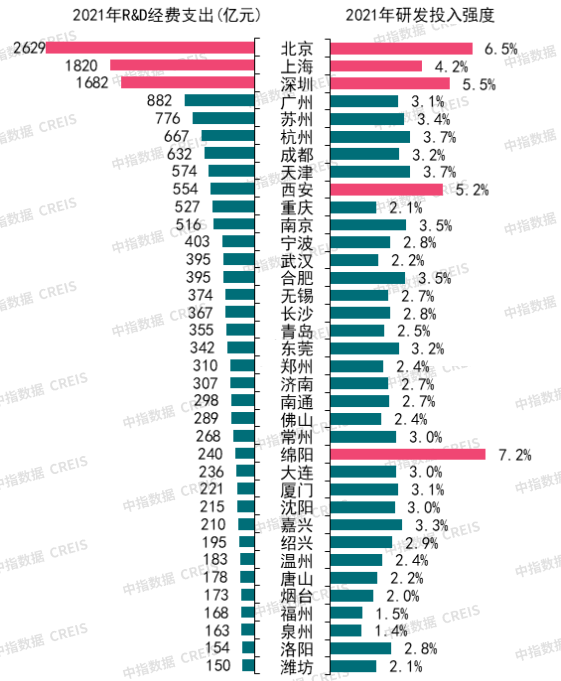

高质量发展是当前我国发展的主题,二十大报告提出“加快构建新发展格局,着力推动高质量发展”,科技创新是助力产业转型升级的核心驱动力。研发投入规模和强度是反映城市科技创新投入的重要指标,研发投入规模通常用研究与试验发展(R&D)经费支出来衡量,研发投入强度则通过R&D经费支出在当期GDP中的比重来衡量。

数据来源:中国城市统计年鉴

其中,绵阳、北京、深圳、西安、上海5个城市,2021年研发创新投入强度高于4%。北京作为我国科技创新中心,建设国际科技创新中心为其十四五规划的重要方向,北京研发投入长期处于全国领先水平;深圳作为粤港澳大湾区创新高地,近年来诞生了大批科技创新企业,企业创新能力突出,2021年全市研发投入强度保持在5.5%的高水平。上海坐拥大量高新技术企业,创新资源集聚水平在全国领先,研发创新投入强度为4.2%。

结 语

新兴产业具备先发优势的地区,未来经济发展内生动能将更强,东部地区新经济企业数量众多,为未来地区经济发展提供了重要支撑。核心一二线城市产业基础雄厚,创新投入高,也在进一步强化城市的资源集聚效应,在吸引人口流入的同时,对住房需求形成长期支撑。